Cette semaine encore, nous vous donnons nos meilleurs conseils pour apprendre avec notre rubrique Cher Duolingo. Retrouvez tous nos précédents articles ici.

Bonjour, chers Duolinguistes ! Cette semaine, on se penche sur la question des accents, et notre petit doigt nous dit que cela parlera sans doute à tous ceux d’entre vous qui utilisent régulièrement une deuxième langue. On vous explique tout !

La question de la semaine :

Cette question cache une réalité scientifique fascinante (on y reviendra plus bas !) qui a été soulevée récemment au cours d’une discussion au travail. Ma collègue Gabriela Talarico est brésilienne et traductrice professionnelle : son anglais est excellent. Pourtant, elle a remarqué que certains locuteurs natifs ont plus de mal à la comprendre que d’autres personnes dont l’anglais n’est pas la langue maternelle. Cela peut sembler surprenant… mais quand on y réfléchit bien, c’est tout à fait logique !

Les accents sont étranges : ils concernent autant notre façon d’entendre que notre façon de parler. Notre langue maternelle (et l’accent que l’on apprend en premier !) influence la manière dont on perçoit les sons, aussi bien dans une nouvelle langue que dans sa propre langue (que ce soit la langue maternelle de son interlocuteur ou pas).

Le cerveau doit alors faire correspondre ce qu’il entend avec ce à quoi il s’attendait, et c’est là que les choses deviennent vraiment intéressantes !

Les accents et le cerveau

La perception et la production des sons reposent sur des principes bien définis. Voici ceux qui jouent un rôle clé dans l’apprentissage d’une langue :

- Les sons sont des catégories. Chaque son correspond en réalité à un éventail de sons que notre cerveau regroupe tous ensemble. Par exemple, il n’existe pas une seule façon précise de prononcer le son « t » (que ce soit en français, en anglais ou dans n’importe quelle autre langue). Notre cerveau classe pourtant de nombreux sons qui présentent des différences acoustiques dans la même catégorie « t » . Il en va de même pour les voyelles et les autres consonnes.

- Les sons sont très variables. Le son « t » , par exemple, se prononce toujours de façon légèrement différente, selon les sons qui l’entourent, le mot dans lequel il se trouve ou encore le débit de parole.

Duos à gogo… pour les accents !

Le cerveau apprend à catégoriser les sons en fonction de la langue (comme le français), mais aussi du dialecte et de l’accent (comme le français méridional). C’est la raison pour laquelle quand on entend un autre accent, on peut avoir un moment de doute (« Attends… c’était un “t”, ça ? »). Il faut parfois une fraction de seconde à notre cerveau pour reconnaître un mot ou un son prononcé différemment, et le faire correspondre à ce qu’il connaît déjà.

Ce qui nous complique la tâche, c’est notamment l’écart entre nos propres catégories de sons et celles des autres. Pour beaucoup de sons, on peut vraiment parler d’une sorte de « distance physique » même si elle est minuscule à l’échelle de la bouche 😅

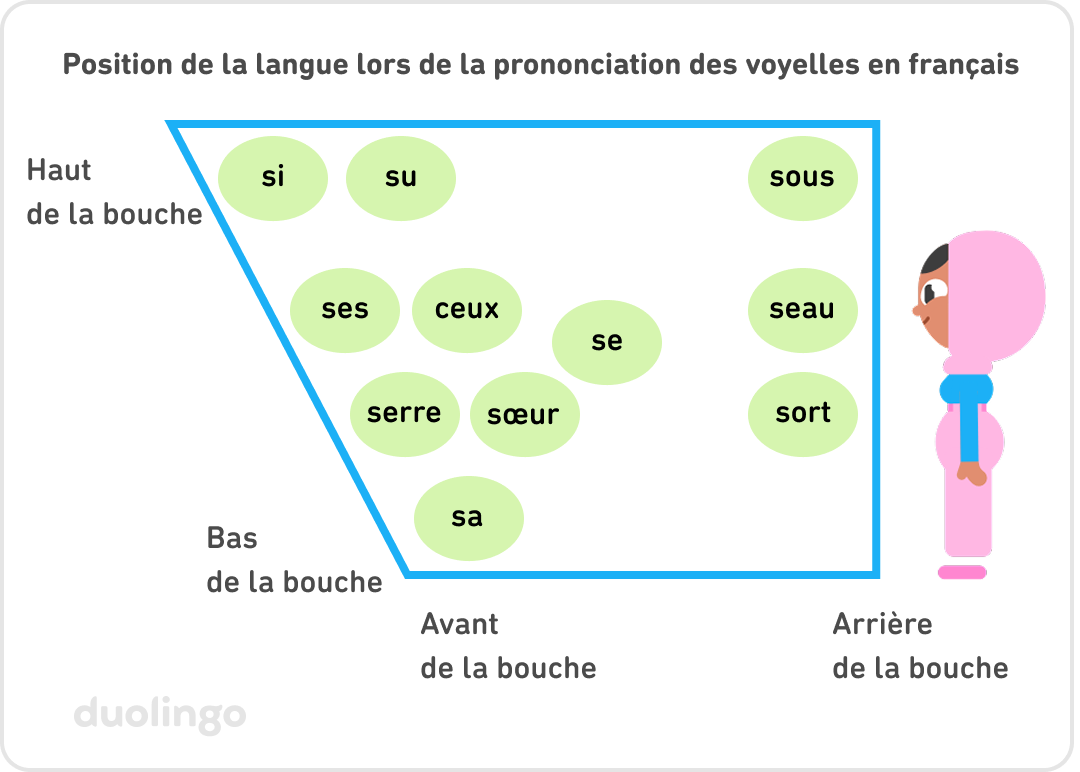

Pour prononcer les voyelles en français par exemple, la langue change de position à chaque son. Notre bouche, c’est un peu comme une petite grille où chaque voyelle possède ses propres coordonnées.

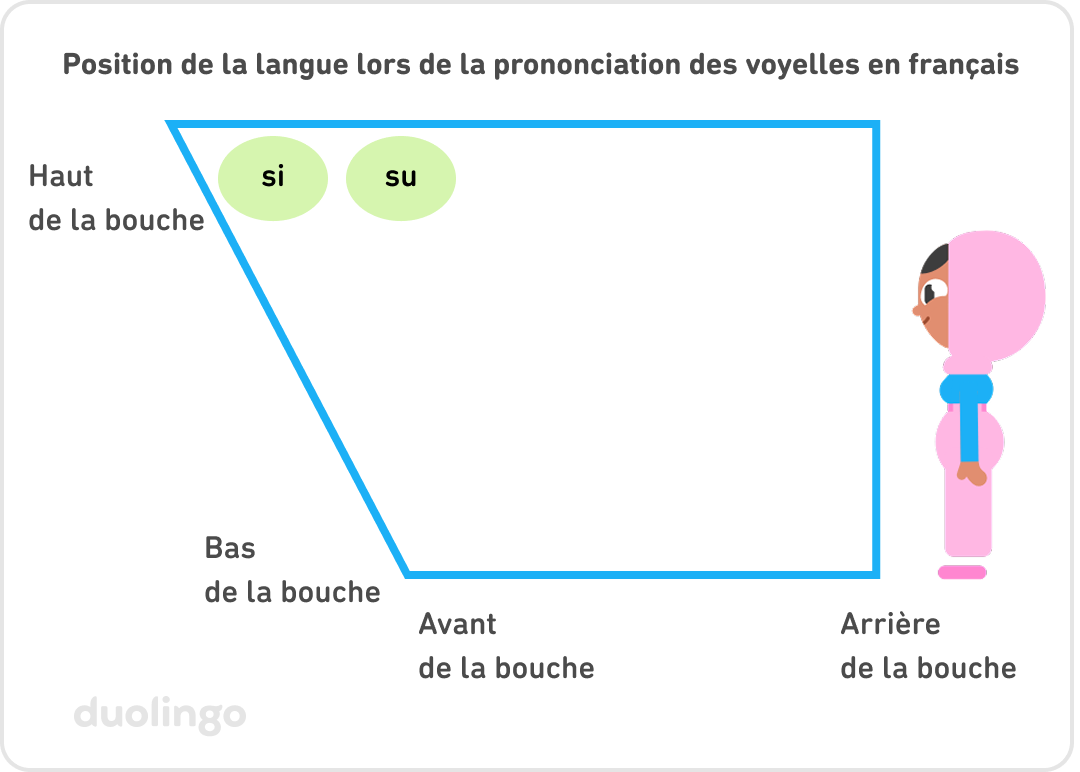

Imaginez que vous regardez dans la même direction que Zari : la gauche du schéma correspond à l’avant de la bouche, et la droite du schéma correspond à l’arrière de la bouche. (Ici, on ne voit que deux voyelles en français, celles de si et su. Mais en réalité, de nombreuses catégories de voyelles sont entassées dans ce coin de la bouche !)

Pour produire le son de la voyelle dans si (qui correspond à /i/ dans l’alphabet phonétique international), la langue doit se placer tout en haut à l’avant de la bouche. Comme le montrent la taille et la forme de la bulle verte si, il existe en réalité différentes coordonnées dans cette zone de la bouche que les francophones reconnaissent comme étant le son si. En français, les sons si et su sont très proches. Ces coordonnées varient un peu d’une personne à l’autre, tout particulièrement quand elles ont des accents différents. Mais c’est aussi le cas quand elles ont le même accent !

Et bien sûr, il y a les autres langues 👀 Elles peuvent avoir des voyelles complètement différentes… ou des voyelles qui semblent identiques, mais avec des coordonnées différentes 🤯 Résultat : le travail de reconnaissance devient encore plus complexe. Certaines langues ont plus de voyelles que la vôtre (ce qui complique la compréhension orale), et d’autres en ont moins, ce qui pose un tout autre type de problème !

L’anglais, par exemple, ne possède pas de voyelle équivalente à celle dans su (/y/), et la voyelle dans si (/i/) couvre une zone un peu plus large qu’en français. Cela signifie que les anglophones doivent apprendre à positionner leur langue différemment pour dire su, et que les francophones peuvent entendre si quand un anglophone essaie de dire su en français avec leur accent.

Comment notre cerveau apprend de nouveaux accents

Heureusement, notre cerveau est très ingénieux et utilise différents indices pour déterminer la catégorie à laquelle rattacher chaque son. Voici quelques-uns des facteurs qu’il prend en compte :

- Le mot le plus probable en fonction du contexte. Par exemple, votre cerveau peut comprendre que le mot entendu est tour et non pas dour puisque le mot dour n’existe pas en français.

- Tout ce que le cerveau sait sur l’accent. Une fois qu’il a compris le mot tour (et non pas dour), votre cerveau peut appliquer ces indices de prononciation à d’autres sons, comme p et k, qui suivent souvent des modèles similaires.

- Les expériences passées du cerveau avec l’accent. Même s’il s’agit d’une nouvelle personne, ce n’est peut-être pas un accent totalement inconnu pour vous et pour votre cerveau. Il se peut qu’il se souvienne comment faire correspondre certaines catégories de sons.

Et quand on utilise une seconde langue, il y a souvent un autre élément à prendre en compte : la cohérence. On a tellement l’habitude de parler notre langue maternelle que nos catégories de sons (les coordonnées de notre langue dans la bouche !) sont globalement stables : quand je prononce des mots contenant la voyelle « i » (comme dans si), ma langue se place quasiment toujours dans la même zone. Mais pour les voyelles qui me sont moins familières, même dans des langues que je parle bien, mes catégories ont tendance à être plus larges et moins proches de celles des locuteurs natifs.

Mais la maîtrise d’une langue n’est pas le seul facteur en jeu : notre cerveau, notre langue et notre bouche sont aussi sensibles à la fréquence, autrement dit, à ce qu’on a entendu ou prononcé récemment. C’est pour cela que beaucoup de gens disent qu’ils « retrouvent » leur accent ou dialecte d’enfance après un séjour chez eux, ou qu’il leur faut un petit moment pour se « remettre dans » une langue qu’ils n’ont pas utilisée depuis longtemps.

C’est exactement ce que ma collègue Gabriela et ses amis ont remarqué : les personnes non natives ont souvent plus d’expérience que les natifs pour comprendre d’autres locuteurs non natifs. Si votre langue maternelle est le français et que vous avez peu d’expérience avec les accents étrangers (ou même les accents régionaux !), votre cerveau aura peut-être plus de mal à ajuster les catégories pour faire correspondre les sons. Et si vous avez l’habitude d’entendre du français parlé avec un accent portugais, mais très rarement du français parlé avec un accent hongrois, vous arriverez sans doute plus facilement à « faire le lien » avec l’accent portugais qu’avec l’accent hongrois.

Tout est dans la tête… même l’accent !

Notre perception des accents dépend en grande partie de notre cerveau et de notre vécu, et nos catégories de sons peuvent évoluer sans même que l’on s’en rende compte. Vous avez des questions ? Écrivez-nous à l’adresse dearduolingo@duolingo.com !

Schéma des voyelles en français

Ce schéma montre les grandes zones des voyelles en français européen. Mais il existe en réalité d’autres voyelles qui ne figurent pas sur ce schéma : les voyelles nasales. Par exemple, le son de la voyelle dans le mot sain se produit avec la langue au même endroit que pour le mot serre, mais ici, en plus de la bouche, on fait aussi passer de l’air par le nez.